氧化亚氮(N2O)作为隐藏在农业与工业生产背后的“气候杀手”,是仅次于二氧化碳和甲烷的第三大温室气体,其百年尺度全球增温潜势是二氧化碳的273倍,在大气中可留存109年。根据联合国环境规划署和联合国粮农组织最新发布的评估报告,当前全球人为N2O排放中,75%来自于农业活动,其中化肥施用与畜禽粪肥管理贡献了农业排放总量的90%。

中国作为全球最大的氮肥生产与消费国,氮肥产业横跨工业与农业两大领域,其生产与施用过程贡献了全国33%的N2O排放[1]。在“双碳”工作持续推进的背景下,推动氮肥行业低碳转型,不仅是应对气候变化的必然之举,更是保障粮食安全、实现农业可持续发展的关键路径。

10月11日,在“农业非二氧化碳温室气体减排与食物安全协同发展”会议上,美国环保协会(Environmental Defense Fund, EDF)联合中国农业大学与国际玉米小麦改良中心,共同发布《中国氮肥生产与消费的氧化亚氮减排研究》报告。该报告系统梳理了中国氮肥从生产到施用的全链条排放现状,并提出具体减排措施和路径,可为行业绿色转型提供科学支撑。报告的核心内容如下:

政策调控驱动产业转型

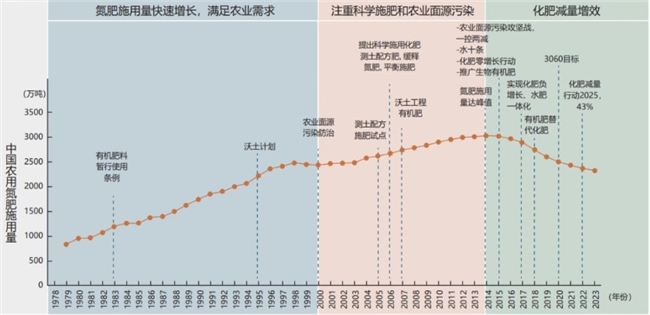

报告首次系统梳理了中国氮肥产量与农用氮肥施用量在政策调控下的变化趋势。

图1:中国化肥生产政策的演变。图源 | 孙芳

注:蓝线为中国氮肥产量,橙线为中国农用氮肥施用量(中国农用氮肥施用量=农用氮肥施用量+复合肥施用量*0.3)

中国化肥产业自1949年新中国成立后,经历了起步、快速发展、产能过剩和转型升级四个发展阶段(如图1)。21世纪初,中国成为了全球最大氮肥生产与消费国,但产能过剩问题日益突出。为此,国家推进市场化改革,逐步取消电价等优惠政策,并于2015年恢复征收化肥销售和进口增值税,以优化供给结构。2015年后,工信部发布《推进化肥行业转型发展的指导意见》,推动行业绿色转型。中国“双碳”目标提出后,“十四五”规划进一步明确了氮肥行业低碳发展路径,推动产业向集约化、智能化、低碳化的新阶段加速转型。

注:橙线为中国农用氮肥施用量(中国农用氮肥施用量=农用氮肥施用量 +复合肥施用量 *0.3)

在此过程中,中国农用氮肥施用量从1980年的942万吨持续增长至2014年的峰值3027万吨。随着2015年《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的实施,氮肥施用量进入下降阶段,2017年后降幅尤为显著,至2023年已降至2323万吨(如图2)。

氮肥生产端与消费端减排需双轨并进

中国氮肥产业是典型的高耗能产业,其生产原料和燃料严重依赖煤、天然气等化石能源,其中以煤炭为原料的合成氨比例达79.59%,远高于全球22%的平均水平,碳排放强度突出;而在消费端,氮肥利用率长期处于28%-41%的较低水平,同时过量施用现象普遍,导致土壤酸化、水体富营养化并排放了大量N2O。

报告从生产和消费两端评估了中国氮肥行业的减排潜力:在氮肥生产端,优化能源结构与工艺升级是减排的关键路径之一,特别是采用“绿氨”技术可实现近乎零碳排放。在氮肥消费端,应优化施肥管理,推广施用新型肥料及有机肥替代氮肥。

报告还基于不同区域作物种植结构和氮肥施用强度,评估了主要农作物区的差异化减排潜力,特别强调应结合各区域种植结构特征,实施精准施肥技术,为制定精准减排策略提供了科学依据。

汇集多方关键力量推动转型

氮肥行业减排并非单一主体的“独角戏”,报告识别出了包含政府部门、生产企业、农业经营主体、科研院所、行业协会、金融机构、社会组织、化肥经销商等在内的多个关键利益相关方,有效发挥这些主体的积极作用,对于将宏观政策转化为实际的田间减排成效至关重要。

报告建议,政府部门应强化跨部门协同,制定氮肥行业低碳技术路线图,完善碳市场机制,推动氮肥定额制度落地,引导产业绿色转型;企业应积极推动绿氨替代灰氨,并开展全产业链碳足迹分析,以实现低碳化转型。

社会组织(如行业协会、国际非政府组织)作为政企之间的桥梁,需要推动国际先进经验的共享,通过建立标准化的技术培训体系,为行业绿色转型提供能力建设和规范指引,并推动产业链融合发展,促进资源综合利用。

对于常被忽视但至关重要的化肥经销商群体,报告建议加强其销售记录的数字化管理,为区域精准施肥提供数据基础;更重要的是,通过系统培训,将其从以销售利润为单一目标的传统角色,赋能转型为掌握科学施肥方法、能向农民推荐环境友好型产品并提供专业指导的农业服务人员,从而推动减排措施的落地。

随着技术创新的突破、政策体系的完善与各方主体的发力,中国氮肥产业有望在保障粮食安全的同时实现低碳转型的双赢,为全球农业与工业协同降碳提供重要参考。

注释:

[1] 数据源自:李素玉, 李航, 王婷, 刘绿怡, 李艳丽, 王莉 2024. 关于我国氮肥供应链实现碳中和的研究与建议 [J]. 磷肥与复肥 2024, 003:039.

特别声明